Die Stäbchen führen den köstlichen Happen Ente mit Reis in den Mundraum. Bei der Berührung der Speise mit der Zunge passiert etwas Eigenartiges: das Gehirn ist für eine Weile im Zwiespalt, ratlos, weiß nicht welche Geschmacksrichtung gerade den Gaumen passieren möchte und da trotz aller Anstrengung eine Identifizierung nicht gelingen will, übergibt es den Fall genervt, ohne weitere Kommentare und ganz gegen seine Art, an die nächste „nichtkognitive“ Stelle weiter. Das ist der Augenblick des Genießers: Geschmack pur, ein unverfälschter Moment aus Lachen und Weinen erscheint wie die Quintessenz eines ganzen Lebens, der bald in tiefen kulinarischen Frieden mündet … wenigstens für einen Bissen! Ein Essen im Süß-sauer-Stil ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, bedingt aber grundsätzlich auch eine Person, die für solch ein Experiment aufgeschlossen sein sollte. Wer nun mutmaßt, dieses Erlebnis allein in kulinarischen Gefilden vorzufinden, irrt natürlich. Auch das filmische Pendant, die Tragikomödie, schafft es den ewig zweifelnden und während einer Vorstellung oft so penetrant zwischenrein plappernden Verstand in seine Schranken zu weisen, so daß ein kleines exemplarisches Stück Leben ungehindert bis zur Seelenleinwand des Zuschauers durchzudringen vermag, um alsbald in tiefen cineastischen Frieden zu münden … wenigstens für eine Sequenz.

Die Katharsis, die Läuterung des Helden durch die Erfahrungen einer ihm auferlegten Tour de Force, ist das Sujet vieler Filmgenres, die altbekannte Geschichte einer Krise also und ihrer Überwindung zum Zwecke eines Bewußtseinswandels. Dort wo die Tragödie den Absturz, das Scheitern als Fallbeispiel mit all seinen Konsequenzen durchexerziert und dabei unweigerlich in der durch die Entscheidungen des Protagonisten hervorgerufenen Katastrophe endet, gesellt sich im Gegensatz dazu bei der Tragikomödie just in den Momenten, in denen das Leid des am Boden zerstörten Hauptdarstellers am größten ist und der zähe Grundkonflikt resignierend deutlich ans Tageslicht tritt, feiner, wohldosierter Humor hinzu, der in die Ausweglosigkeit und Enge des tragischen Momentes plötzlich eine verblüffende Weite zaubert, ein wohliges Gefühl, das sich wie Brause auf der Zunge, in prickelnden Wellen erfrischend über die Haut ergießt! In diesen kontrastreichen Gezeiten von Leid und Freude wird die Tragik des Akteurs, sein ihm vom Regisseur befohlener Schmerz zur Hebamme eines notwendigen Erkenntnisprozesses, in dem die Chance ruht Leid nicht mehr als die blinde Willkür bestrafender Gottheiten miss zu verstehen, denn als Ausdruck eines Veränderungsprozesses, der immer nur das Bewusstsein heben möchte und deshalb nicht bekämpft, sondern unbedingt ausgehalten werden muß!

Das alles – wird der Zuschauer im Blick auf die chaotischen Süß-sauer-Erlebnisse der fremden Biographie bald konsterniert feststellen – ruht also ebenfalls in den tragischen Augenblicken des Lebens, im pechschwarz verklumpten Konglomerat eines so gefürchteten Schicksalsschlages, Glück, das nur anfänglich Moll noch ist und durch klärende Einsicht in ein alles ordnendes Dur übergeht, in ein befreiendes Lachen sogar, das dem Kappen des Ballastes an einem Ballon gleicht und jenes für Flüge in lichte Höhen konzipierte Seelengefährt mit einer spürbaren Erleichterung geradezu in die Lüfte katapultiert! In einem derart „erarbeiteten“ Lachen liegt ein wundervolles Geschenk, weißt ihm doch jener so prickelnde Sternschnuppenschauer aus dem Kosmos seiner Seele einen Weg aus dem Gefüge der grauen Welt, um in Bruchteilen von Sekunden ganz in das lichte Zentrum seiner inneren Galaxis einzukehren und sich an der Sonne seines Heimatgestirnes mit frischen Kräften zu betanken; will heißen: ein ehrlich lachender Mensch ist ein für wenige Augenblicke entrückter Mensch, einer, der die Tore zur Außenwelt verschließt und ein lichtdurchflutetes und ungetrübtes Freudenfest im Grunde seiner Seele feiert … wenigstens für einen kurzen Schnappatmer!

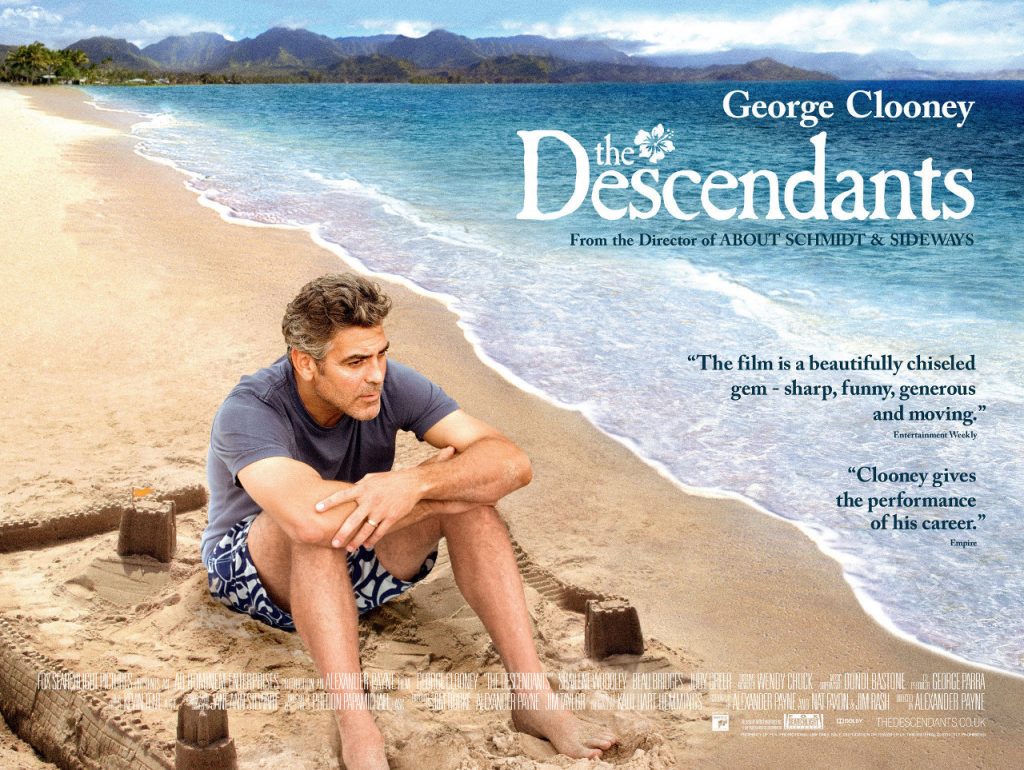

Dem Süß-sauer-Duktus der Tragikomödie folgend, scheut auch Regisseur Alexander Payne im für deutsche Ohren wohl wenig griffig klingenden Streifen „The Descendants“ (Die Nachfahren) nicht davor zurück seine bemitleidenswerte Hauptfigur durch einen recht dornigen Ereignisparcours zu jagen, auf dem schmerzhafte blaue Flecken zur miteinkalkulierten Pein im Dienste eines provozierten „Alltags-Infarkts“ gehören, der den systematisch überforderten Protagonisten für den Rest des Streifens zum blutigen Anfänger seiner höchsteigenen Existenz degradiert! Die permanente Fassungs- und Konzeptlosigkeit mit der die Figur auf eine mittlerweile unbekannt gewordene Welt reagiert, wirkt jedoch nicht nur tragisch, sondern meist eben auch urkomisch, besonders weil der Leidtragende in diesem Fall Frauenschwarm George Clooney, alias Matt King ist, der allein mit der Bände sprechenden Ausdruckskraft seiner Mimik – man achte auf das Spiel seiner Augen-(brauen) – eine wirklich geniale Vorstellung abliefert. Wie schon in seinem oskarprämierten Streifen „Sideways“ erweist sich Payne auf ein Neues als Großmeister des Minimalismus, als feiner Geschichtenerzähler, der seine präzise ausgeleuchteten Charaktere mit Nachdruck auf den Zahn fühlt …

Matt King, ein erfolgreicher Rechtsanwalt, hat alles, wovon andere nur träumen können; er ist vermögend, Chef einer gut laufenden Anwaltskanzlei auf Hawaii, Vater zweier reizender Töchter und als Nachfahre alten hawaiianischen Königsgeschlechts prestigeträchtiger Treuhänder eines der letzten großen Grundstücke den die Trauminsel noch zu bieten hat; ein in üppige Vegetation eingebettetes Fünfhundertmillionen-Dollar-Filetstück! Kein Zweifel: für den Anwalt lief seither alles bestens, bis … sich eines Tages seine Ehefrau Elizabeth (Patricia Hastie) bei einem Sportunfall derart schwer verletzt, daß es recht bald schon keinerlei Hoffnung mehr für ein Erwachen aus dem Koma gibt. Zu allem Übel erfährt Matt wenig später, daß ihm zudem kaum noch Zeit zum Abschiednehmen bleibt, da die Patientenverfügung seiner Frau für den nun eingetretenen Ernstfall alle lebensverlängernden Maßnahmen verbietet – nüchtern gesehen, so erklärt der Arzt, bleibt deshalb nichts anderes mehr übrig, als die Herz-Lungen-Maschine abzuschalten und Elizabeth gehen zu lassen. Matt verbleiben damit etwa sieben Tage, in denen er und die Verwandten sich noch persönlich verabschieden können, ein Countdown, der eine katalytische Wirkung auf die in der Familie im argen liegenden Umstände hat und sie deshalb um so schneller ans Tageslicht befördert!

Ob es dem Workaholic nun also paßt oder nicht, er muß die vakante Elternstelle im Hause King übernehmen, eine Rolle, die dem Reservistenvater sichtlich unangenehm ist, da er seine 17-jährige Tochter Alexandra (brillant gespielt von Shailene Woodley!) und die sieben Jahre jüngere Scottie (Amara Miller) – beide Marke rebellisch und vorlaut – in Wirklichkeit gar nicht richtig kennt! Es wird schnell klar, daß Matt nicht das ist, was man einen treu sorgenden Ehemann oder Vater nennen könnte, sondern eher ein mit seinem Beruf verheirateter „Aktenfresser“, selbstbezogen und zynisch, der mit dem pflegeintensiven Beziehungsgeflecht namens Familie nie viel am Hut hatte. Dennoch bemüht sich Matt angesichts der neuen Lebensumstände redlich darum den schmerzhaften Verlust aufzufangen und das Vertrauen seiner renitenten Töchter zurückzugewinnen. Eigenartigerweise findet sich in Alexandras abfälligen Äußerungen, ihrer notorisch genervten Art aber auch eine gehörige Portion Wut auf die darbende Mutter, ein Umstand, den Matt im Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht nachvollziehen kann. Als er seine Tochter deshalb Versöhnung mahnend zur Rede stellt, erfährt er schließlich – zweiter Abgrund des Tages –, daß seine Ehefrau wohl offensichtlich schon seit einiger Zeit eine Affäre mit einem anderen Mann hatte! Der Augenblicke zuvor so ungetrübt gelebte Glaubenssatz „Mann/man trauert um sein geliebte Ehefrau“ mutiert zu einer brisanten Mischung aus Fassungslosigkeit und Wut, die sich später in verzweifelten, teils harschen, vom cineastischen Blickwinkel betrachtet aber grandios guten Monologen mit einer stumm daliegenden Frau entladen!

Hinter den Selbstgesprächen des Ehemanns, seinen lauten Tiraden gegen einen eigentlich ohnmächtigen Körper verbirgt sich natürlich auch die Anklage gegen sich selbst – ein sich zuspitzender Monolog vor einem vermeintlich nachäffenden Spiegelbild, das man vor lauter Rage jedoch nicht als sein eigenes Konterfei erkennt – das alte Projektionsproblem! Es ist die „konstruktive Stille“ und die dadurch hervorkommenden Bilder einer gemeinsamen, im Raum gespeicherten Vergangenheit, durch die sich die Frau in Matts überschwappende Gefühlswelt einklinken und dabei auch deutlich mitteilen kann! Der Zorn im Krankzimmer symbolisiert letztlich nichts weiter als den Eintritt Matts in seine so lange verschlossen gebliebene Innenwelt, das Knacken des Sperrsiegels, ein Geschenk, das Elizabeth ihrem Mann, wenn man so will, von der anderen Seite noch zum Abschied reicht.

Trotz aller Einsicht drängt es Matt zu wissen, wer denn nun sein Nebenbuhler ist, vor allem aber muß er in Erfahrung bringen ob seine Frau diesen Mann wirklich liebte oder ob sie in der Ehe einfach nur schrecklich einsam war und sich nach einer geselligeren Kopie seiner selbst gesehnt hatte … eine Frage, die am Ende indirekt beantwortet wird und interessanterweise mit dem zum Verkauf stehenden Grundstück in Verbindung steht. So gestaltet sich die detektivische Suche nach dem Nebenbuhler und die einende Abneigung gegen ihn zur therapeutischen Begegnungsreise, die bei allen dreien längst vergessene, schöne Erinnerungen hervorruft und die Familie auf vielen Süß-sauer-Wegen schließlich wieder vereint.